La consommation pharmaceutique d’une nation est bien plus qu’un simple indicateur économique. Elle constitue un miroir fidèle, bien que parfois déformé, de l’état de santé de sa population, de ses angoisses collectives, de ses habitudes de vie et des défis structurels de son système de soins.

En analysant les médicaments les plus consommés par les Algériens entre 2019 et 2024, on esquisse le portrait sanitaire d’un pays en pleine transition épidémiologique. Ces chiffres révèlent une nation confrontée à un « double fardeau » : d’une part, l’explosion des maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète et l’hypertension, qui représentent désormais plus de 60,8 % de la mortalité globale 1 ; d’autre part, la persistance des défis infectieux, le tout sur fond de pratiques culturelles de consommation, d’une forte tendance à l’automédication et d’un système de santé en constante évolution.2

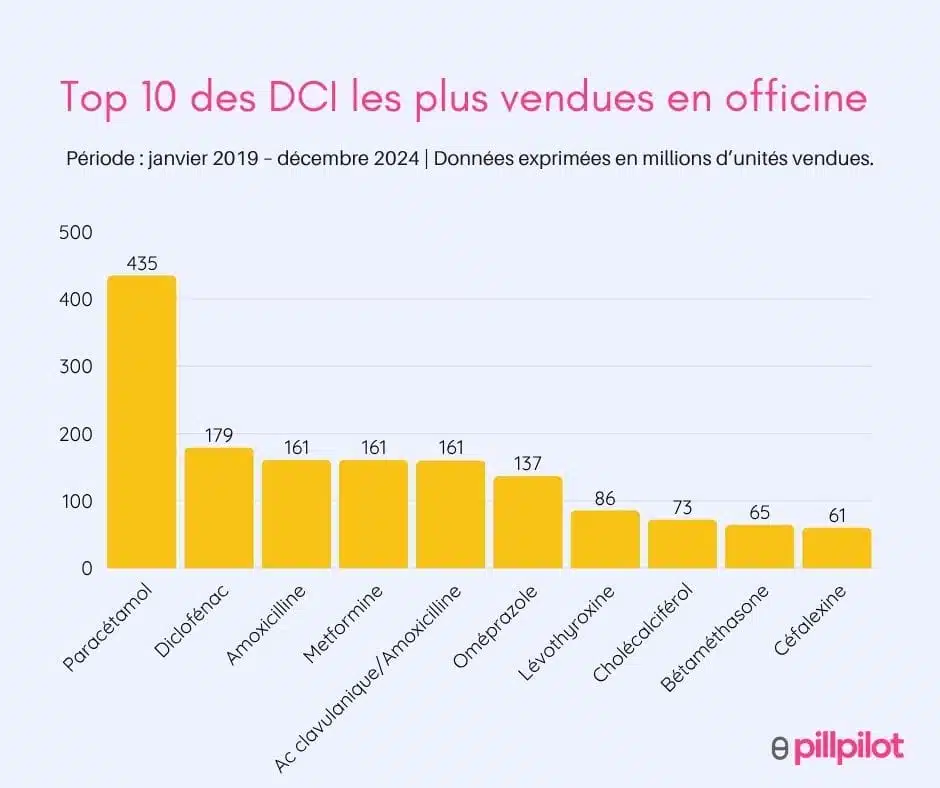

L’analyse des médicaments les plus vendus sur cette période de six ans met en évidence une consommation massive de traitements pour la douleur et l’inflammation, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles digestifs et les infections bactériennes. Cette liste, en soi, constitue un diagnostic de l’état de santé de la population. La pandémie de COVID-19, qui a débuté en 2020, a agi comme un puissant catalyseur et un révélateur. Elle n’a pas seulement créé une demande pour des traitements spécifiques (anti-inflammatoires, anticoagulants), mais a également exacerbé des tendances préexistantes comme l’automédication et mis en lumière les vulnérabilités du système de santé.3

Cet article propose de décrypter ces tendances en analysant en profondeur les pathologies qui se cachent derrière les chiffres de vente. Il explorera d’abord le fardeau écrasant des maladies chroniques, puis le poids omniprésent de la douleur et de l’inflammation, avant d’aborder le front toujours actif des maladies infectieuses et digestives. Enfin, des analyses transversales mettront en lumière l’impact spécifique de la pandémie et les cas de mésusage de certains médicaments, qui révèlent des facettes plus complexes de la société algérienne.

1. Le fardeau des maladies chroniques

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent le défi sanitaire majeur de l’Algérie contemporaine. Elles représentent non seulement la principale cause de mortalité, mais aussi une charge économique croissante pour le système de santé et les ménages.4 La consommation stable et massive de médicaments destinés à ces pathologies, visible dans les données de vente, est le signe d’une morbidité installée et durable, dont les racines plongent dans les mutations profondes du mode de vie de la population.

a. Le diabète et les troubles métaboliques

Les chiffres de vente de médicaments antidiabétiques dressent un tableau sans équivoque de l’ampleur de cette pathologie en Algérie. La metformine, traitement de première ligne du diabète de type 2, se classe au troisième rang des médicaments les plus vendus, avec plus de 160 millions d’unités écoulées en six ans. Sa consommation annuelle est remarquablement stable et élevée, oscillant entre 25 et 28 millions d’unités, ce qui témoigne d’une large population sous traitement de fond. Cette tendance est corroborée par les ventes importantes d’autres antidiabétiques oraux comme la glimépiride et le gliclazide.

Ces données pharmaceutiques sont en parfaite adéquation avec les statistiques épidémiologiques. L’enquête nationale STEPwise de 2016-2017, menée par le ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS, rapportait une prévalence du diabète de 9 % chez les adultes, un chiffre qui explose avec l’âge pour atteindre 25,7 % dans la tranche des 60-69 ans.5 Un rapport plus récent de l’OMS pour la période 2022-2023 confirme cette prévalence nationale de 9 %.1

Derrière ces chiffres se cache un fardeau économique considérable. Les ventes massives de plusieurs antidiabétiques ne sont pas seulement un indicateur sanitaire, mais aussi le reflet d’un coût direct et continu pour le système de sécurité sociale et les ménages. Des études confirment le poids économique élevé du diabète en Algérie, principalement dû à la gestion des complications et à l’approvisionnement en médicaments.6 Une étude de 2023 a estimé que le coût direct total du diabète sur une cohorte de patients sur deux ans s’élevait à 812 000 €, dépassant celui des maladies cardiovasculaires dans la même cohorte.7 La soutenabilité financière de cette prise en charge représente un défi majeur, qui ne pourra être relevé sans un virage stratégique vers la prévention primaire pour contenir l’incidence de la maladie et les coûts futurs.

Tableau 1 : Ventes annuelles des principaux antidiabétiques en Algérie (2019-2024)

| DCI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Metformine | 28,2 | 26,6 | 25,6 | 26,1 | 26,2 | 28,1 | 161 |

| Gliclazide | 38,7 | 79,7 | 78,1 | 37,9 | 29,2 | 48,3 | 311,9 |

| Glimépiride | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 31,3 |

b. La santé cardiovasculaire sous pression

La consommation importante et régulière de médicaments pour les maladies cardiovasculaires témoigne de la pression croissante sur la santé cardiaque des Algériens. Des antihypertenseurs comme le bisoprolol (un bêta-bloquant) et l’amlodipine (un inhibiteur calcique) figurent parmi les produits les plus vendus. De même, l’atorvastatine, une statine utilisée pour réduire le cholestérol, et l’acide acétylsalicylique (aspirine), souvent prescrit à faible dose en prévention cardiovasculaire pour ses propriétés antiplaquettaires, affichent des volumes de vente très élevés.

Ces tendances de consommation sont le reflet direct d’une situation épidémiologique préoccupante. L’enquête STEPwise de 2016-2017 a révélé une prévalence de l’hypertension artérielle de 23,6 % et une prévalence de l’hypercholestérolémie (cholestérol total ≥ 1,90 g/l) de 22,8 %.5 Cette même enquête indiquait que 45,3 % des hypertendus diagnostiqués suivaient un traitement, un chiffre cohérent avec les volumes de vente observés.

La forte consommation de ces médicaments est le symptôme pharmacologique d’une transition de mode de vie plus profonde. Les véritables moteurs de cette demande sont les facteurs de risque comportementaux : une alimentation déséquilibrée, la sédentarité et l’augmentation du surpoids et de l’obésité. L’enquête STEPwise a montré que 55,6 % de la population algérienne était en surpoids ou obèse (IMC ≥ 25 kg/m²).5 Ces facteurs de risque sont au cœur des stratégies de lutte contre les MNT promues par les organisations de santé, qui insistent sur la nécessité d’intervenir sur les causes profondes plutôt que de traiter uniquement les conséquences.8 Sans interventions de santé publique robustes ciblant les modes de vie, la demande pour ces médicaments et les coûts de santé qui y sont associés 9 ne feront qu’augmenter, exerçant une pression insoutenable sur le budget de la santé.

c. Les troubles thyroïdiens

Un des phénomènes les plus marquants dans les données de vente est la croissance spectaculaire et continue de la lévothyroxine sodique. Classée au 7ème rang, les ventes de ce médicament ont bondi de plus de 55 %, passant de 11,3 millions d’unités en 2019 à 17,6 millions en 2024. La lévothyroxine est le traitement de référence de l’hypothyroïdie, une maladie chronique qui nécessite une substitution hormonale à vie.

Cette augmentation fulgurante des ventes soulève une question importante : assiste-t-on à une meilleure prise en charge d’une pathologie existante ou à une augmentation réelle de sa prévalence ? Les données épidémiologiques nationales sur les troubles thyroïdiens sont rares, mais une étude menée dans la région de Batna a révélé une prévalence très élevée de la dysthyroïdie, atteignant 59,3 % dans la population étudiée.10 Ce chiffre suggère que le problème pourrait être largement sous-diagnostiqué à l’échelle du pays. La croissance des ventes de lévothyroxine pourrait donc s’expliquer par une combinaison de facteurs : une meilleure sensibilisation des médecins et du public, un accès facilité au diagnostic (dosage de l’hormone thyréostimuline, TSH), mais aussi une possible augmentation de l’incidence de la maladie, dont les causes pourraient être environnementales ou nutritionnelles. Cette tendance forte justifie la conduite d’études épidémiologiques nationales pour mieux cerner la prévalence réelle des troubles thyroïdiens et orienter les stratégies de dépistage, en particulier chez les femmes, qui sont les plus touchées par cette pathologie.

d. La carence en vitamine D

Le colécalciférol (vitamine D) a connu l’une des croissances les plus explosives de la période. Ses ventes ont plus que triplé, passant de 5,1 millions d’unités en 2019 à un pic de 17,3 millions en 2024. Le bond le plus spectaculaire s’est produit à partir de 2020, coïncidant avec le début de la pandémie de COVID-19.

Ces chiffres de vente sont la confirmation éclatante des résultats d’études algériennes qui alertent depuis plusieurs années sur ce problème de santé publique. Une étude publiée en 2022 a révélé une prévalence de l’hypovitaminose D de 92,6 % chez de jeunes adultes en bonne santé, dont 65,1 % étaient en situation de carence (taux de 25(OH)D <20 ng/ml).11 Une autre étude menée auprès de femmes enceintes et de leurs nouveau-nés a mis en évidence des cas de carence sévère (taux<5 ng/ml), entraînant des complications comme l’hypocalcémie néonatale.12

L’existence d’une telle carence à l’échelle d’une panémie dans un pays à fort ensoleillement comme l’Algérie constitue un paradoxe majeur. Ce paradoxe ne peut s’expliquer que par une convergence de facteurs. Des facteurs comportementaux et culturels, comme une faible exposition au soleil due à des habitudes vestimentaires couvrantes (particulièrement chez les femmes), à l’urbanisation et à un mode de vie de plus en plus en intérieur, jouent un rôle clé.11 S’y ajoutent des facteurs nutritionnels, avec un régime alimentaire souvent pauvre en sources naturelles de vitamine D comme les poissons gras.12 Enfin, et c’est un point crucial, l’absence d’une politique nationale de fortification systématique des aliments de grande consommation (lait, huiles, farine) en vitamine D, une stratégie préventive efficace et peu coûteuse adoptée par de nombreux pays, laisse la population dépendante d’une supplémentation médicamenteuse.13 La hausse des ventes post-2020 est très probablement liée à la prise de conscience du rôle de la vitamine D dans le système immunitaire, un sujet largement médiatisé durant la crise sanitaire.

La dépendance à la supplémentation curative est une solution coûteuse et peu efficace à l’échelle de toute une population. La véritable réponse à ce défi de santé publique réside dans une stratégie préventive, au premier rang de laquelle figure la fortification alimentaire.

2. La lutte contre la douleur et l’inflammation

La domination écrasante des antalgiques et des anti-inflammatoires dans le classement des médicaments les plus vendus révèle deux réalités fondamentales de la santé en Algérie : la prévalence élevée des affections douloureuses, qu’elles soient aiguës ou chroniques, et une forte culture de l’automédication pour les gérer. Ce phénomène, largement documenté, trouve ses racines dans des facteurs sociaux et d’accès au système de soins.

a. Le paracétamol : roi incontesté de l’armoire à pharmacie

Avec plus de 435 millions d’unités vendues en six ans, le paracétamol est, de très loin, le médicament le plus consommé en Algérie. En tant qu’antalgique et antipyrétique de première intention, sa popularité est attendue. Cependant, l’analyse de sa consommation révèle des dynamiques intéressantes. Un pic de ventes a été atteint en 2022 avec 84,6 millions d’unités, un chiffre bien supérieur aux 58,9 millions de 2019, avant la pandémie. Cette hausse est directement liée à son utilisation massive pour gérer les symptômes de la COVID-19, comme la fièvre et les courbatures.

Le volume extrême de sa consommation, facilité par son accessibilité (souvent sans ordonnance), en fait le produit phare de l’automédication. Une étude datant de 2006 estimait déjà que trois Algériens sur quatre avaient recours à l’automédication. Ce comportement peut être interprété comme une stratégie d’évitement des coûts et des délais d’une consultation médicale pour des maux jugés bénins. La pandémie a sans doute renforcé cette tendance, les patients hésitant à se rendre dans des structures de santé surchargées ou par crainte de la contagion. Si le paracétamol est un médicament généralement sûr lorsqu’il est utilisé aux doses recommandées, une consommation aussi massive à l’échelle nationale soulève inévitablement des inquiétudes quant au risque de surdosage accidentel, dont la principale complication est une toxicité hépatique grave. Cela souligne la nécessité d’une éducation publique continue sur le bon usage de ce médicament omniprésent.

b. Les anti-inflammatoires non Stéroïdiens (AINS)

La classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) représente un volume de ventes colossal. Le diclofénac se positionne comme le deuxième médicament le plus vendu du pays avec 179 millions d’unités. Il est suivi par l’ibuprofène (n°9) et le kétoprofène (n°11). Ensemble, ces trois molécules témoignent du fardeau considérable des pathologies inflammatoires et douloureuses. Leurs indications sont larges, couvrant les douleurs aiguës (menstruelles, dentaires, post-traumatiques) et les maladies chroniques, notamment les affections rhumatismales comme l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde.

Un fait particulièrement révélateur émerge lorsque l’on croise les données de vente des AINS avec celles d’une autre classe de médicaments : les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). L’oméprazole (N°5) et le lansoprazole (N°21) figurent également parmi les meilleures ventes. Or, les AINS sont connus pour leurs effets secondaires gastro-intestinaux potentiellement graves, comme les ulcères et les saignements gastriques. Les IPP, quant à eux, sont précisément utilisés pour prévenir ou traiter ces effets indésirables en réduisant l’acidité de l’estomac.

La présence simultanée et massive de ces deux classes médicamenteuses dans le haut du classement constitue un signal pharmaco-épidémiologique fort. Elle suggère fortement une pratique de co-prescription systématique (un IPP pour protéger l’estomac des patients sous AINS au long cours) ou une automédication séquentielle (le patient prend un IPP pour soulager les brûlures d’estomac causées par les AINS). Ce « couple » médicamenteux révèle non seulement la charge des maladies inflammatoires, mais aussi une gestion active et coûteuse de leurs effets iatrogènes. Cela souligne l’importance pour les prescripteurs de toujours évaluer le rapport bénéfice/risque des AINS et de suivre les recommandations de gastro-protection chez les patients à risque.

c. Les corticostéroïdes

Les corticostéroïdes, de puissants anti-inflammatoires, occupent également une place de choix dans l’arsenal thérapeutique algérien. La bétaméthasone (n°8), la méthylprednisolone (n°13) et la prednisolone (n°19) affichent des ventes importantes et des dynamiques révélatrices. Leurs indications sont très variées, allant du traitement des allergies sévères aux maladies rhumatismales et dermatologiques.

L’analyse des tendances de vente montre des pics très nets pour la prednisolone et la méthylprednisolone durant les années 2021 et 2022. Cette hausse marquée est une conséquence directe de la pandémie de COVID-19. En effet, les corticostéroïdes systémiques ont été intégrés dans les protocoles thérapeutiques nationaux et internationaux pour le traitement des formes sévères de la maladie, afin de maîtriser la réaction inflammatoire excessive de l’organisme, connue sous le nom d' »orage cytokinique ». Contrairement au paracétamol ou à l’azithromycine, utilisés dans les formes plus légères, l’augmentation des ventes de corticostéroïdes systémiques peut être considérée comme un indicateur indirect de la charge des cas de COVID-19 hospitalisés et/ou sévères, qui nécessitaient ce type de traitement.

3. Le front des maladies infectieuses et digestives

Cette partie se penche sur la consommation de médicaments destinés à combattre les infections et les troubles gastro-intestinaux. Ces données mettent en lumière les défis persistants liés aux maladies transmissibles, à l’hygiène, mais surtout à la menace grandissante de la résistance aux antimicrobiens.

a. Les antibiotiques (ça ne devrait pas être automatique)

La consommation d’antibiotiques en Algérie est massive et dominée par des molécules à large spectre. Quatre antibiotiques ou associations figurent dans le haut du classement : l’amoxicilline (n°4), l’association amoxicilline/acide clavulanique (n°6), la céfalexine (n°12), et l’azithromycine (n°38 mais avec une dynamique explosive). Les ventes d’amoxicilline, seule ou associée à l’acide clavulanique, sont constamment élevées, avec un cumul de plus de 320 millions d’unités en six ans. Cette forte consommation est principalement liée à la haute prévalence des infections communautaires, notamment respiratoires (angines, bronchites, otites) et urinaires, pour lesquelles ces pénicillines et céphalosporines sont souvent prescrites en première intention.

L’analyse des tendances de vente de l’azithromycine est particulièrement édifiante. Ses ventes ont été multipliées par plus de 2,5 entre 2019 (3,9 millions d’unités) et les pics de 2020 et 2021 (plus de 10 millions d’unités chaque année). Cette explosion est une signature directe de la pandémie de COVID-19. Le protocole thérapeutique algérien officiel, adopté en mars 2020, incluait l’association hydroxychloroquine et azithromycine pour les cas confirmés et probables de COVID-19, y compris les formes bénignes.

Cette prescription massive d’un antibiotique pour une infection virale, bien que motivée par la crainte de surinfections bactériennes, a très probablement eu un impact majeur en termes de santé publique : l’accélération de la résistance aux antimicrobiens (RAM). Cette surconsommation a exercé une pression de sélection énorme sur les bactéries, favorisant l’émergence de souches résistantes à la classe des macrolides (celle de l’azithromycine). Ce phénomène s’inscrit dans un contexte déjà très préoccupant. L’Algérie, comme ses voisins nord-africains, fait face à des taux de résistance élevés pour plusieurs pathogènes. Des données comparatives de consommation globale plaçaient déjà l’Algérie et la Tunisie parmi les pays à plus forte consommation d’antibiotiques en 2015 et 2023. Conscient de cette menace, le pays a d’ailleurs lancé un plan national stratégique de lutte contre la RAM pour la période 2024-2028, qui reconnaît le mésusage des antibiotiques comme une cause principale du problème. Les données de vente de 2020-2021 constituent un avertissement sévère sur les conséquences à long terme de cette surconsommation pandémique sur l’efficacité de l’arsenal antibiotique.

Tableau 2 : Évolution des ventes des principaux antibiotiques et impact de la pandémie de COVID-19 (2019-2024)

| DCI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Variation |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Amoxicilline | 27,74 | 24,89 | 24,26 | 29,71 | 25,41 | 29,36 | -10,3% |

| Amoxicilline / Acide clavulanique | 19,88 | 19,41 | 27,27 | 32,63 | 32,44 | 28,99 | -2,4% |

| Céphalexine | 10,19 | 9,49 | 8,46 | 10,06 | 10,75 | 11,55 | -6,9% |

| Azithromycine | 3,96 | 10,03 | 10,68 | 8,49 | 7,55 | 9,72 | +153,4% |

b. La sphère digestive

La forte consommation de médicaments pour la sphère gastro-intestinale révèle une prévalence élevée de troubles à la fois infectieux et fonctionnels. Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), avec l’oméprazole en 5ème position et le lansoprazole en 21ème, affichent des ventes très élevées et stables. Leur utilisation est multifactorielle. Ils sont un pilier du traitement d’éradication de l’infection à Helicobacter pylori, une bactérie très répandue en Algérie. Une étude menée à Tiaret a montré un taux d’infection de 43,71 %, principalement associée à des gastrites. Ils sont également prescrits pour le reflux gastro-œsophagien (RGO), souvent lié au mode de vie (alimentation, surpoids, stress), et, comme mentionné précédemment, en protection gastrique lors de la prise d’AINS.

Par ailleurs, la popularité d’antispasmodiques comme la trimébutine et le phloroglucinol suggère une fréquence élevée de troubles digestifs fonctionnels, tels que le syndrome de l’intestin irritable. Ces pathologies, souvent chroniques et liées au stress et à l’alimentation, sont un motif de consultation extrêmement courant et expliquent la forte demande pour ces traitements symptomatiques.

Enfin, la liste de ventes illustre un événement réglementaire majeur : la disparition complète de la ranitidine à partir de 2021. Présente dans les ventes de 2019, elle a été retirée du marché mondial en 2020 en raison de la détection d’une impureté potentiellement cancérigène, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA). Ce retrait a probablement entraîné un report des prescriptions vers les IPP, contribuant à maintenir leurs ventes à un niveau élevé.

4. Analyses et tendances révélatrices

Au-delà de l’analyse par classe thérapeutique, l’examen croisé des données et l’étude de cas particuliers permettent de dégager des tendances plus profondes, révélatrices de l’impact d’événements majeurs comme la pandémie ou de phénomènes socioculturels complexes.

a. L’onde de choc de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a laissé une empreinte indélébile sur la consommation de médicaments en Algérie. L’analyse combinée des pics de vente de plusieurs produits permet de reconstituer la « pharmacie pandémique » des Algériens. On y retrouve :

- Le traitement symptomatique : Le paracétamol, pour la fièvre et les douleurs.

- Le protocole officiel : L’azithromycine, massivement prescrite en association avec l’hydroxychloroquine.

- Le traitement des formes sévères : Les corticostéroïdes (méthylprednisolone, prednisolone) pour leur effet anti-inflammatoire puissant, et l’énoxaparine sodique, un anticoagulant dont les ventes ont doublé en 2021 par rapport à 2019, utilisé pour prévenir les thromboses associées aux formes graves de la maladie.

- La prévention et le soutien immunitaire (perçus) : Le colécalciférol (vitamine D), dont la consommation a explosé, portée par la médiatisation de son rôle potentiel dans la réponse immunitaire.

L’analyse combinée et datée de ces pics de consommation offre une signature pharmacologique de chaque vague pandémique. Une hausse des ventes de paracétamol et d’azithromycine signale une augmentation des cas symptomatiques pris en charge en ambulatoire. En revanche, une augmentation des ventes d’énoxaparine et de corticostéroïdes systémiques indique une montée en charge des hospitalisations et des cas sévères. Ces données de vente pourraient donc être utilisées par les autorités de santé publique comme un outil de surveillance épidémiologique en temps quasi réel. Elles pourraient constituer un système d’alerte précoce pour anticiper la saturation des services hospitaliers lors de futures crises sanitaires, complétant ainsi les systèmes de surveillance traditionnels.

b. Le médicament qui en dit plus sur nos complexes que sur nos allergies

La cyproheptadine, classée au 18ème rang, est un cas d’étude fascinant. Bien que son indication officielle soit celle d’un antihistaminique pour le traitement des allergies , sa popularité en Algérie, comme dans d’autres pays du Maghreb, repose principalement sur un de ses effets secondaires : la stimulation de l’appétit (effet orexigène). Ce médicament est ainsi largement détourné de son usage premier et utilisé à des fins esthétiques pour la prise de poids.

Ce phénomène n’est pas médical, mais socioculturel. Il révèle l’existence de normes de beauté et de pressions sociales qui poussent à un usage détourné et potentiellement dangereux d’un médicament. La consommation de cyproheptadine ne mesure donc pas la prévalence des allergies, mais un comportement social. Les autorités sanitaires, notamment en France, ont récemment pris des mesures pour restreindre sa prescription en raison de ce mésusage. Les données algériennes montrent une baisse progressive des ventes depuis un pic en 2020, ce qui pourrait indiquer une prise de conscience des risques, une moindre disponibilité du produit, ou un changement de tendance. Ce cas illustre parfaitement que la lutte contre ce type de mésusage ne peut être uniquement réglementaire ; elle requiert des campagnes de santé publique qui s’attaquent aux causes socioculturelles sous-jacentes et informent sur les risques d’un tel détournement.

c. Santé de la Femme

Les données de vente offrent également un aperçu, bien que partiel, de la santé des femmes. La présence de l’association Desogestrel/Ethinylestradiol (une pilule contraceptive) et de la Dydrogestérone (un progestatif) dans le classement témoigne d’une demande active pour la contraception hormonale et la prise en charge de divers troubles gynécologiques.

Les ventes de contraceptifs oraux sont un indicateur des pratiques de planification familiale. Celles de la dydrogestérone, utilisée dans le traitement des irrégularités menstruelles, de l’endométriose ou pour le soutien de la phase lutéale, reflètent la prise en charge de troubles gynécologiques fréquents. Une étude menée à Alger a d’ailleurs montré que le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une des indications possibles, est une endocrinopathie très fréquente. Bien que ces données ne couvrent qu’une petite partie de la santé féminine, leur suivi peut aider à évaluer l’impact des politiques de santé reproductive et de planification familiale, et à mesurer l’évolution de l’accès aux soins gynécologiques.

5. Conclusion

Le classement des médicaments les plus vendus en Algérie entre 2019 et 2024 est un diagnostic sans équivoque de l’état de santé de la nation. Il dépeint un pays confronté à l’écrasant fardeau des maladies chroniques – diabète, hypertension, maladies inflammatoires – qui sont devenues le cœur de la consommation pharmaceutique et des dépenses de santé. Parallèlement, la surconsommation d’antibiotiques, dangereusement exacerbée par la pandémie de COVID-19, révèle des pratiques de prescription et d’automédication à risque, alimentant la menace silencieuse et globale de l’antibiorésistance. Enfin, des phénomènes spécifiques comme la carence quasi généralisée en vitamine D et le mésusage de certains produits à des fins esthétiques témoignent de défis de santé publique plus profonds, intimement liés aux modes de vie, à la nutrition et à des facteurs socioculturels.

Face à ces constats, les données de vente ne doivent pas rester une simple curiosité statistique. Elles doivent devenir un outil stratégique pour orienter les politiques de santé.

Sources des citations

- OMS ALGERIE RAPPORT BIENNAL 2022 2023.pdf (7).pdf

- L’Algérie connaît depuis quelques années une transition épidémiologique caractérisée par la régression de la pa – ASJP

- COVID19 – Les Nations Unies en Algérie

- Le système de santé algérien entre gratuité des soins et maîtrise des dépenses de santé

- Enquête nationale sur la mesure du poids des facteurs de risque …

- Diabetes in Algeria and challenges for health policy: a literature review of prevalence, cost, management and outcomes of diabetes and its complications – PubMed

- ECONOMIC BURDEN ON DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASE: REAL WORLD DATA AND EMPIRICAL ANALYSIS IN ALGERIA – ISPOR

- Communiqué de politique de gestion – PRB.org

- Gulf Economic Update: The Health and Economic Burden of Non-Communicable Diseases in the GCC – World Bank

- Etude biologique de la dysthyroïdie dans l’Est Algérien. Doctorat thesis(2020), Université de Batna

- Épidémiologie de l’hypovitaminose D chez une population jeune adulte en bonne santé apparente en Algérie – AMUB

- Hypovitaminose D | El Hakim

- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministé